在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中,年輕人正以一種獨(dú)特的方式尋找心靈慰藉與文化滋養(yǎng)。他們紛紛將博物館作為旅行首選,掀起一場前所未有的文博新熱潮。

走進(jìn)博物館就仿佛穿越了時空的隧道,暫時隔絕了外界的喧囂與紛擾。在這里,每一件文物都承載著歷史故事,每一次凝視都是在與歷史對話。博物館之旅,不僅是對體力的考驗(yàn),更是一次心靈的洗禮。在這片寧靜的空間里,年輕人找到了心靈的棲息地,實(shí)現(xiàn)了跨越時間與空間的雙向奔赴。

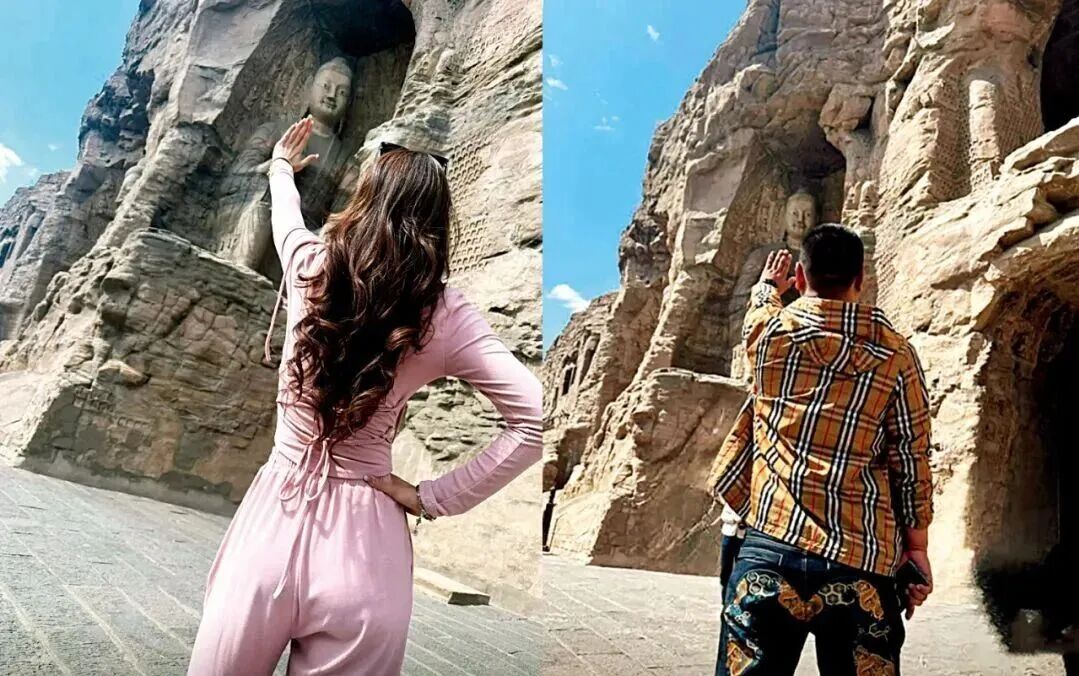

年輕人愛上博物館

圖片來源:中國新聞周刊

博物館的魅力不僅在于其豐富的藏品,更在于其不斷創(chuàng)新的表現(xiàn)形式。以晉祠博物館為例,節(jié)慶期間推出的“盲盒式宋代侍女講解”,讓九位身著宋服的講解員以第一人稱講述歷史,使得穿越時空的對話變得真實(shí)可感。這種新穎的講解方式,不僅吸引了大量年輕人的關(guān)注,更讓他們在輕松愉快的氛圍中感受到了歷史的厚重與文化的魅力。

而在線上,博物館同樣成為了年輕人關(guān)注的焦點(diǎn)。某社交平臺上,博物館相關(guān)筆記超過1100萬條,“去博物館看展”這一關(guān)鍵詞一度成為節(jié)慶期間的流量密碼。年輕人通過線上“種草”,提前了解展覽信息,制定游覽計劃,這種先線上預(yù)習(xí)再去實(shí)地游覽的方式,逐漸成為逛博物館的新風(fēng)尚。

線上“種草”之余,博物館的“線上營業(yè)”也越來越受到年輕人的青睞。他們深入博物館發(fā)掘“顯眼包”,將文物與現(xiàn)代生活相結(jié)合,創(chuàng)造出豐富多樣的表情包。大同市博物館的彩繪陶人面鎮(zhèn)墓獸被配上“不聽不聽”的文字,嚴(yán)肅的石雕武士像變身“太難頂了”,這些跨越千年的“表情包”不僅表達(dá)了當(dāng)代人的情緒,更讓高冷的館藏文物變得親切可人。

當(dāng)線上“種草”轉(zhuǎn)為線下“打卡”,科技賦能讓博物館體驗(yàn)煥然一新。在太原北齊壁畫博物館,VR技術(shù)讓游客沉浸式體驗(yàn)北齊貴族的宴飲盛況;互動投影墻上,輕輕撥動手指就能與畫中樂伎共奏一曲。這種“文物+科技”的布展思路,通過數(shù)字影像、三維動畫等技術(shù),營造出“人在畫中游”的奇妙感受。據(jù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約統(tǒng)計顯示,國慶期間這里30歲以下的游客占比超過六成,這足以看出科技對年輕人的吸引力。

文創(chuàng)產(chǎn)品的興起,更是讓博物館成為了“頂流”。節(jié)慶期間,山西博物院的“睡個午覺”系列盲盒成為爆款,將鎮(zhèn)館之寶晉侯鳥尊與明代金錠文物巧妙結(jié)合,讓文物在睡袋中“午休”的創(chuàng)意令人會心一笑。這些承載著文化基因的創(chuàng)意產(chǎn)品,不僅成為年輕人了解傳統(tǒng)文化的新窗口,更助推了經(jīng)濟(jì)效益和文化傳承的雙贏。據(jù)國家文物局?jǐn)?shù)據(jù),2024年全國博物館文創(chuàng)產(chǎn)品銷售收入同比增長63.7%,這一數(shù)字無疑是對博物館文創(chuàng)產(chǎn)品魅力的最好證明。

當(dāng)古老的文物通過新技術(shù)、新表達(dá)重新“活”起來,當(dāng)靜默的歷史被賦予生動的當(dāng)代敘事,博物館不再僅僅是文物的存放地,更成為連接過去與現(xiàn)在、傳統(tǒng)與創(chuàng)新的文化場所。

在這場文博新熱潮中,我們看到了年輕人對歷史文化的熱愛與追求,也看到了博物館在傳承與創(chuàng)新中的無限可能。隨著科技的不斷發(fā)展與文化的不斷傳承,博物館將成為更多年輕人心靈的療愈地與文化的尋根處。讓我們共同期待這場跨越千年的文明對話能夠繼續(xù)延續(xù)下去,為中華文化的傳承與發(fā)展注入新的活力。(作者:柳文杰)