開欄語

今年是內蒙古賀蘭山自然保護區實施封山育林二十五周年。二十五年來,賀蘭山生態保護工作扎實推進、久久為功,實現了從生態脆弱到綠意盎然的根本性轉變,書寫了我國北方生態屏障建設的生動篇章。阿拉善融媒微信公眾號推出“賀蘭山25年·綠染北疆”系列報道,將通過詳實數據、典型案例和治理經驗,系統呈現這片北疆綠色屏障的恢復歷程與發展新貌。

清晨的第一縷陽光灑在賀蘭山脊,內蒙古賀蘭山管理局北寺管理站前進管護站站長葛海春開啟了一天的巡護工作,無人機盤旋升空,鏡頭掠過郁郁蔥蔥的青海云杉和嬉戲覓食的巖羊群,呈現一片片生機盎然的“綠色海洋”。

“小時候跟著父親,在賀蘭山靠放牧為主,那時候羊把山上的草啃得精光,小松樹和灌木根本恢復不了。封山禁牧后,林地一年年變好,小松樹、灌木都長起來了,能守護這片青山,我特別自豪。”葛海春說。

葛海春的身份轉變,正是賀蘭山生態蛻變的縮影。1999年阿拉善沿山劃定31.2萬畝禁牧區,實行全面禁牧;2000年,天然林保護工程全面啟動,保護區內天然林采伐、銷售被徹底禁止。與此同時,一場涉及1043戶牧民的“生態搬遷”有序推進:4300名長期依賴賀蘭山放牧的牧民告別傳統生產方式,23萬頭(只)牲畜全部退出林區,從源頭切斷了人為破壞生態的鏈條。隨著禁牧政策實施,葛海春一家搬出生活了世代的山林,如今作為護林員,他每天巡護著曾經放牧的草場。這種“從伐木人到護林人”的轉變,折射出賀蘭山生態保護理念的深層次變化。

葛海春告訴記者:“當時還有一些牧民想不通,認為是祖祖輩輩放牧的地方,但現在大家看到滿山的綠色,都明白了當年的決定有多正確。”

黨的十八大以來,賀蘭山生態治理力度持續加大。2016至2021年,阿拉善盟累計投入7.6億元,接連打響保護區周邊環境整治、生態隱患集中整治及精準治理“三大攻堅戰”;2021至2023年,再投57.8億元啟動礦山生態環境專項整治。在2018至2020年間,通過飛機與人工相結合的方式,對2.6萬畝的治理區進行了植被播種。如今走進賀蘭山,曾經稀疏的林地變得郁郁蔥蔥,裸露的山體被綠植覆蓋。

內蒙古賀蘭山國家級自然保護區管理局古拉本管理站副站長韓樞說:“之前這里到處是裸露的礦坑和碎石,用了五年時間,運走廢棄礦渣、覆土種草,以前的礦坑變成了滿目的綠色。”

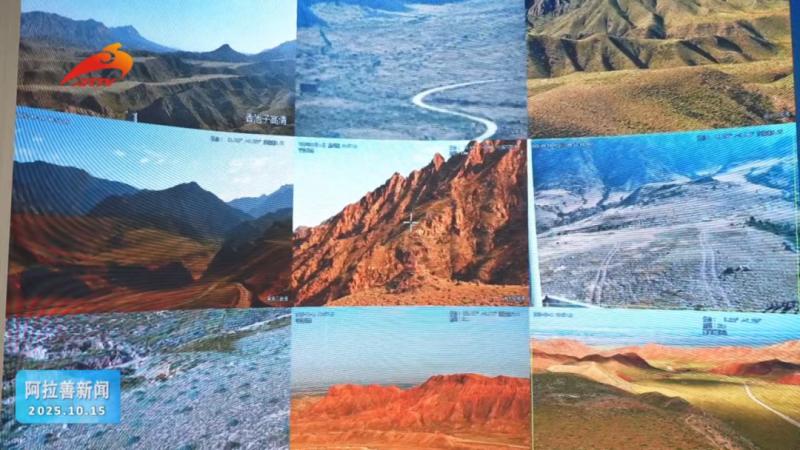

生態向好的背后,是“人防+技防”的立體化管護體系。賀蘭山保護區無人機監測技術搭載衛星地圖和高清攝像頭,實現大范圍實時監控火險隱患。截至目前,賀蘭山已實現連續76年無較大森林火災的佳績。

二十五載耕耘,荒山終披綠裝。最新監測數據顯示:與保護區成立前相比,森林面積由32.14萬畝增至58.2萬畝,森林覆蓋率從31.6%躍升至57.3%,林草植被總蓋度達80%。野生動物種群蓬勃恢復,馬鹿從2000余頭增至7000余頭,巖羊從1.6萬只增至5萬余只。

內蒙古賀蘭山國家級自然保護區管理局副局長代瑞說:“正是‘兩山’理念的科學指引,讓我們始終堅定生態優先的發展路徑,賀蘭山這些年的蛻變就是最好的證明。(徐愛翔 武超)