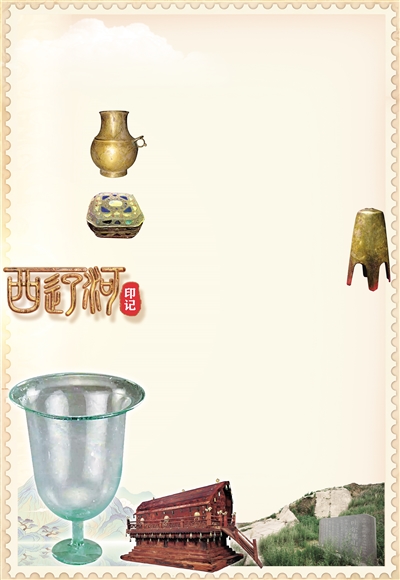

鋬耳銀鎏金壺 嵌寶石鎏金包銀漆盒 玻璃高足杯 彩繪鳳棺 吐爾基山遼墓外景 鎏金銅鐸

一座低矮的山丘,在科爾沁草原腹地靜靜矗立。

千百年來,它被牧民傳唱于古老的歌謠中,被歲月掩埋在青草與風沙深處。

吐爾基山——這座看似平凡的小山,在2003年的春天,以采石場的一聲巨響,揭開了塵封千年的秘密。

沉睡的墓葬驟然驚醒。這是一座未被盜掘的遼代貴族墓葬,墓中珍寶璀璨奪目。最令人震撼的,是那具沉睡千年的彩繪鳳棺,棺木上的鳳紋依舊鮮活,仿佛振翅便能沖破時光。棺中是一位身份顯赫的契丹女子,沒有墓志,沒有銘文,她的生平與名姓被歷史的迷霧重重包裹,唯有那些倉促下葬的痕跡和華美的陪葬品,仿佛在訴說著一段被權力與命運裹挾的往事。 當青草再度染綠山野,這位神秘的契丹貴族女子,以她沉寂千年的姿態,引領我們穿越歷史的迷霧,去聆聽那鳳棺低語、絲帛摩挲中的遼遠回響……

神秘鳳棺 疑云迭生

驚雷破土,千年秘藏現世。

神秘的彩繪棺槨,尊貴的龍鳳圖案,大量的精美隨葬品,一次搶救性發掘,通遼市科爾沁左翼后旗吐爾基山驚現遼代貴族墓。

2003年3月的一天,吐爾基山采石場的工人像往常一樣炸山取石,在震天的爆炸聲中,幾塊奇異的石頭突然裸露出來。

工人們好奇地圍了上去,這是一片由巨型巖石堆砌而成的石壁,巨大的巖石上還留有明顯的人工雕琢痕跡。采石場負責人敏銳地察覺到事情的不同尋常,立刻上報相關部門。

“接到線索后,我們立刻趕往現場,根據經驗推測,這肯定是墓葬。”科爾沁左翼后旗博物館原館長李占杰,是當年第一批到達現場的考古人員之一。

經請示國家文物局批準,內蒙古文物保護部門組建了由內蒙古自治區文物考古研究所(現為內蒙古自治區文物考古研究院)、通遼市博物館(現為通遼市文博院)、科爾沁左翼后旗文管所工作人員組成的吐爾基山考古隊,立即對墓葬進行搶救性發掘。

負責這次考古發掘工作的,是有著多年田野考古經驗、現任內蒙古自治區文史研究館特聘研究員的塔拉,“我一到現場,看見坍塌的位置明顯是墓道,而且還很長。”他回憶道。

當考古隊員將所有大型石塊移開后,墓道的盡頭赫然出現一塊巨大的封門石。在靠近封門石的墓道墻壁上,一些斑駁難辨的壁畫和文字引起了考古隊員的注意。

“那些小字的筆畫已經殘缺不全了,我們將其臨摹、拍照,送給古文字專家辨認,確認文字屬于中國歷史上一個富有傳奇色彩的古老族群——契丹。”塔拉說。

伴隨著整齊的號子聲,巨大的石門轟然倒下,考古隊員又將帶有銅鎖的木門整體拆除,終于進入了墓室。

首先映入眼簾的是滿滿的淤泥,這是泥沙順著雨水長年累月流出造成的淤積,幾乎將墓室填滿,只在頂部留下一條長約20厘米的縫隙。

塔拉拿起手電筒第一個爬上去,微弱的光線攪動著古墓中沉寂千年的陰霾,一個神秘華麗的幽冥世界在微光下若隱若現。

“墓室的空間不大,能看到紅紅的棺頭上掛了好多小鈴鐺,棺上隱約有金色的鳳凰,這應該是一個完整的墓葬。”塔拉對當時的情景印象深刻。

經過兩個多月的奮戰,考古隊終于完成了初步發掘。吐爾基山遼墓共清理出200余件組珍貴隨葬品,“李家供奉”銅鏡、人物紋八棱金杯、龍紋金花銀盒、菱角形漆盒、雙魚紋金花銀蓋碗……再現了遼王朝在政治、經濟、文化、藝術等方面取得的成就。

最讓考古隊員贊嘆的是一件玻璃高足杯。內蒙古博物院副院長鄭承燕介紹:“玻璃杯的杯壁很薄,這樣制作技術高超、器形完整的玻璃杯,在內蒙古地區的遼代墓葬中尚屬首例,彰顯了墓主人的地位,具有極高的文物價值與歷史價值,反映了遼代與其他地區頻繁的經貿往來。”

與之形成鮮明對比的,是長寬不足4米的單室墓,墓室結構與以往發掘的遼代貴族墓有所不同,更像是平民百姓才會使用的墓室。

更令人奇怪的是,墓室內的壁畫都是正面朝上掉在地上。塔拉說:“這可能和倉促下葬有關。墻壁沒有干,壁畫抹上去,沒有和后面的石頭粘合好,導致下葬不久壁畫就整體滑落下來。”

在整個考古發掘過程中,考古隊員始終沒有找到刻有墓志的石碑,從墓葬的建造風格和隨葬品上推測,這應該是一座遼代早期貴族墓。想要解開墓主人的身份之謎,只能把希望寄托在彩繪鳳棺的二次發掘上。

契丹凝華 韶樂未央

華棺詭葬,身份之謎待解。

奢華與倉促、顯赫與隱匿,強烈的對比叩擊著后世探秘者的心扉。

“遼代貴族的墓葬講究背山靠水,會選擇一座馬鞍形的山,在中間鑿空用于放置棺槨。他們還相信靈魂不死,生前使用過的物品也要放入墓中。”鄭承燕的解讀勾勒出了遼代貴族“事死如事生”的喪葬觀。

吐爾基山遼墓遵循了“鑿山為陵”“崇尚厚葬”的傳統,然而這座孤冢卻打破了“帝后合葬”“建立陵園”的規制,在考古學家進行航空遙感測繪確認周圍無其他墓葬后,更添了幾分神秘。

當時,由于發掘現場不具備開棺條件,彩繪鳳棺連同其他文物一起被運往內蒙古自治區文物考古研究所。在恒溫恒濕實驗室,這具長達2.31米的棺槨在探照燈下流轉出神秘的光暈。8層棺床上,繁密的纏枝牡丹與流動的祥云紋飾相互交織,盡顯晚唐風格的華美與飄逸。而內棺上金鳳團龍的圖案,則暗示著這位契丹女子與皇室千絲萬縷的聯系。

內棺開啟瞬間,考古隊員的呼吸都為之一滯——這個沉睡了千年的契丹女子逐漸露出了真容,隨身佩戴的首飾精美無比,金墜瑪瑙墨晶瓔珞、摩羯形金耳墜、鑲水晶石蟾蜍紋金戒指……層層剝離的7件絲織華服閃耀著昔日榮光,其中一件羅地彩鳳裙上對飛的鸞鳳,正是唐代流行的紋樣。

為了確保隨葬品的提取萬無一失,當時考古隊從醫院借來X光機,對整個內棺進行掃描拍照。結果顯示,墓主人體內含有大量水銀,骸骨詭異的漆黑和滾落的水銀珠可能昭示著墓主人的非常之死,是“中毒身亡”還是“防腐智慧”,至今沒有定論。

雖然墓主人的死亡被水銀凝固成永恒,但她所代表的契丹遼文化,卻在考古學家的手鏟下重獲新生。

鎏金銅鐸的清越、銀角號的渾厚、鎏金銅長鈴的叮當,還有鎏金銅牌飾上擊鼓吹笙、翩然起舞的樂者形象,構筑出一個完整的契丹樂舞宇宙。這些集中出土的樂舞圖案和法器,在已發掘遼墓中堪稱孤例。

更特別的還有墓主人服飾上的日月密碼——外層衣物上縫制的一金一銀牌飾,金牌上三足烏曜日,銀牌上玉兔桂樹喻月,與墓頂壁畫的日月星辰遙相呼應。

“契丹人信奉的薩滿教崇尚日月,重要祭典均由女性‘巫’主持。”塔拉的解讀,與棺中的金頭箍、一金一銀牌飾、鞭子相互印證,拼湊出一位皇家女祭司的莊嚴形象。墓中發現的獨特器物,或許是她在主持皇家祭典時召喚神靈的法器。

吐爾基山遼墓中,包括彩繪鳳棺在內共出土了8件漆器,如嵌寶石鎏金包銀漆盒、十二曲菱花形包銀貼花漆盒、貼銀花鳥紋漆盒等,件件堪稱精品。內蒙古自治區文物考古研究院副院長蓋之庸認為,這些精美的漆器是該墓葬最令人印象深刻的特點之一,當時的遼王朝無法制作如此精良的漆器,它們可能來自于中原王朝。

當夕陽為吐爾基山披上金色的薄紗,仿佛還能聽見銅鈴與銀號交響的未央韶樂,頭戴金箍的契丹女子用皮鞭敲打手中的薩滿鼓翩翩起舞。

這位具有神職身份的契丹貴族女子,她的故事如契丹民族一樣,融入中華文明長河之中,留下了永恒的美和無數的謎。

探賾索隱 華章恒曜

考物鑒史,直面留白與謎題。

吐爾基山遼墓的發現,猶如一把鑰匙打開了深藏的寶匣,讓人們得以窺見那個《契丹風土歌》中描繪的“契丹家住云沙中,耆車如水馬若龍”的古老王朝的輝煌。

多年來,專家學者對吐爾基山遼墓主人是誰的探討從未止步,他們試圖從為數不多的遼史記載中,找尋她的蹤跡。

根據史書記載,遼代延續超200年,《遼史·后妃傳》中記錄了16位后妃,《遼史·公主表》中記錄了36位公主。仔細對照后,學者們有了新的發現。

起初,人們懷疑墓主人是遼太祖耶律阿保機唯一的女兒質古公主,她符合皇室女性與神職人員的雙重身份、下葬于遼代早期的條件,但在隨后的科學檢測中這一推測被否定。

吉林大學邊疆歷史考古中心的朱泓教授通過DNA檢測,確認墓主人屬于北亞蒙古人種,與耶律羽之家族的親緣關系更為接近,有契丹皇族血統。但從牙齒的磨耗和恥骨聯合面的變化來看,墓主人年齡應該在30至35歲之間。

根據《遼史》記載,質古公主是未封而卒,年齡在20歲左右,顯然與吐爾基山遼墓主人的年齡不吻合。此外,質古公主的母親述律平皇后擁有西域回鶻人血統,但檢測結果顯示墓主人沒有混血的跡象。由此判斷,質古公主的假設是不能成立的。

此后,有人推測墓主人是東丹王耶律倍的女兒、遼世宗的同胞妹妹阿不里,但更多的學者傾向于是耶律阿保機之妹余廬睹姑公主。

蓋之庸介紹,遼太祖耶律阿保機于公元907年打破世選制,遭到契丹各部貴族強烈反對,妹妹余廬睹姑、妹夫蕭室魯等都參與了反對阿保機稱帝的叛亂,并遭到嚴厲鎮壓。公元914年,余廬睹姑被俘病故,這一年她30多歲。

歷史的記載為墓主人的身份之謎提供了新的解讀視角,也為其奢華的隨葬品和孤寂的墳墓找到了合理的解釋。

從發現吐爾基山遼墓至今,盡管有各方專家介入古墓的考古研究,但直至今日,都未能拿出確鑿證據證明墓主人的身份和死因。

但這并不妨礙吐爾基山遼墓榮獲2003年度全國十大考古新發現。評審專家認為,吐爾基山遼墓出土了大量精美的銅器、銀器、金器、漆器、木器、馬具、玻璃器和絲織品,對于豐富遼代社會風格、風俗習慣、服飾、藝術以及喪葬習俗等方面的認識提供了非常珍貴的實物資料。

科爾沁左翼后旗文物保護中心主任包斌斌在談到遺址的保護情況時介紹:“目前,墓葬經過回填和水泥加封,由專人定期巡護。”而那些墓葬中出土的文物,則在博物館的展柜中吸引著無數目光,其中兩件已被列入“內蒙古博物院十大鎮館之寶”,一件為彩繪鳳棺,另一件是玻璃高足杯。

千年遼墓,迷霧裊繞。

吐爾基山遼墓的發現,是歷史長河中的一次深情回眸。現代科技讓這位契丹貴族女子的容顏,穿越千年得以重現,將她定格在生命最華美的瞬間——額部豐潤,鳳眼微揚,高顴骨透著北方民族的英氣,薄唇輕抿間仿佛藏著未訴的故事。

在五千年的文明長河中,每一朵浪花都值得銘記,每一次交融都值得深思。吐爾基山遼墓留給我們的,不僅是精美的文物和未解的謎題,更是一種對待歷史的態度,在確證與存疑之間,保持探索的熱情與敬畏。千年遼墓的迷霧,終將漸漸散去,但它所昭示的歷史真諦,將永遠鐫刻在中華文明多元一體的血脈中,照亮中華民族千流匯海、同心向遠的壯闊征途。

內蒙古新聞網-草原云記著:徐躍