近日,廣東佛山一對新人在婚禮上“摸紅包”的視頻刷屏網絡。賓客遞上紅包,新人雙手接過,摸了下紅包,折了個角,隨即返還:“心意我們收下了,紅包您留著”。這一暖心舉動,沒有推搡,少了客套,短短幾秒,卻讓無數網友直呼“破防”——這不僅是婚禮儀式的微創新,更是為傳統婚俗注入當代文明的溫度。

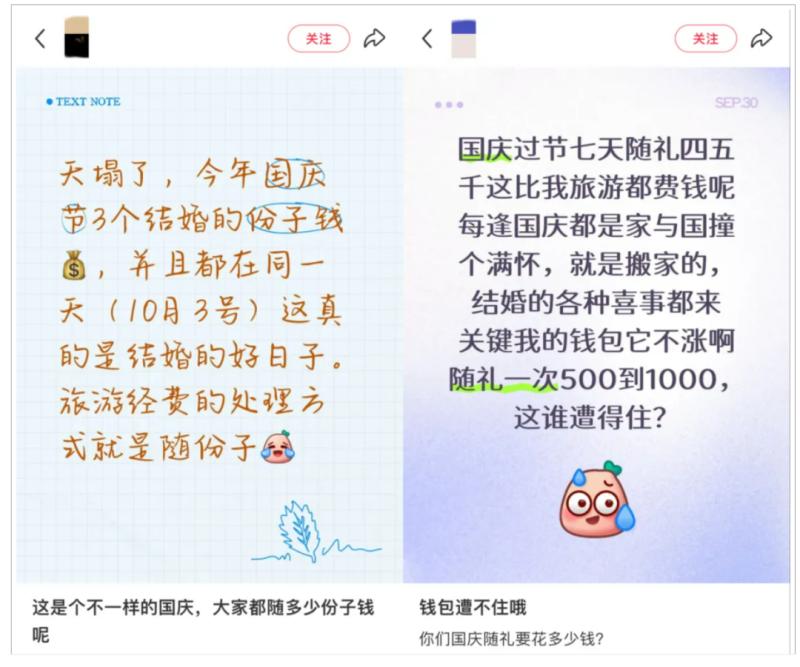

曾幾何時,婚禮紅包從“祝福的象征”漸漸失去了本味,變成了“壓力的計量單位”。本是情意的表達,如今,在部分地區,婚禮紅包卻成了“面子的賽場”:同事隨禮要“看齊”,親戚間禮金按輩分“加碼”,有人甚至私下做“禮金對照表”,生怕隨少了落人口舌。更令人唏噓的是,部分年輕人為湊“天價彩禮”向父母伸手、背負債務,婚姻還沒開始,先背上了經濟包袱。而紅包往來,也悄然演變成“人情債”——你隨兩千,我下次必須還三千,否則就是“不懂規矩”。

紅包從“祝福載體”異化為“人情枷鎖”,婚禮也丟了幸福底色,多了功利算計。正因如此,佛山新人的“摸紅包”才如此打動人。他們不否定紅包承載的心意,也沒有激烈拒收引發尷尬,而是用一個輕柔的動作,完成了對紅包“物質屬性”的剝離——錢可以不收,情必須留下。這種不生硬、不冒犯的方式,既保全了賓客的體面,也守住了婚禮的純粹。它不激進,卻有力;不喧嘩,卻深刻。難怪網友直呼“這才是婚禮該有的樣子”。

事實上,這股“簡約風”并非孤例。浙江寧波有新人推出“志愿服務抵禮金”,親友通過社區服務代替紅包;四川成都一對夫妻干脆取消婚宴,將婚禮預算捐給山區兒童;江蘇蘇州組建“婚俗改革志愿服務隊”,推廣集體婚禮、旅行結婚。這些嘗試,與“摸紅包”本質相通:把婚禮從“物質競賽”拉回“情感表達”的軌道,讓人情回歸本真。

婚俗變革,既需新人敢破局,更需社會多包容。不少年輕人坦言,想辦一場簡單婚禮,卻被長輩一句“一輩子就一次,不能虧待自己”勸退;有人拒收紅包,反被親友誤解“嫌少”“不給面子”。可見,婚俗改革,光靠新人“敢破局”還不夠,更需要社會多一些包容,少一些“不合規矩”的指責。

我們要明白,婚俗的核心是“人”與“情”,并非固定不變的“規矩”,更不需要用排場和禮金數字來證明。選擇簡化,不是不重傳統,而是用更符合時代的方式傳承情意。長輩不妨多聽聽年輕人的想法,理解“簡約”不等于“敷衍”,而是一種更清醒、更自主的幸福選擇。

“摸紅包”或許改變不了所有婚俗陋習,但它像一束光,照亮了人情應有的模樣。真正珍貴的,從來不是紅包里的數字,而是那個愿意為你停下腳步、送上祝福的人。

當更多婚禮不再比拼禮金厚度,而是傳遞真心溫度,我們的人情社會,才能真正輕松起來。

畢竟,愛,本就不該明碼標價。(劉向東)